秩父熊倉山山行

聖尾根のバリェーションルートは途中断念

期日2012.04.25(水)天候曇り

参加者:L佐藤、松平、上野、渡辺(綺)、渡邉(美)、川田

コースタイム:

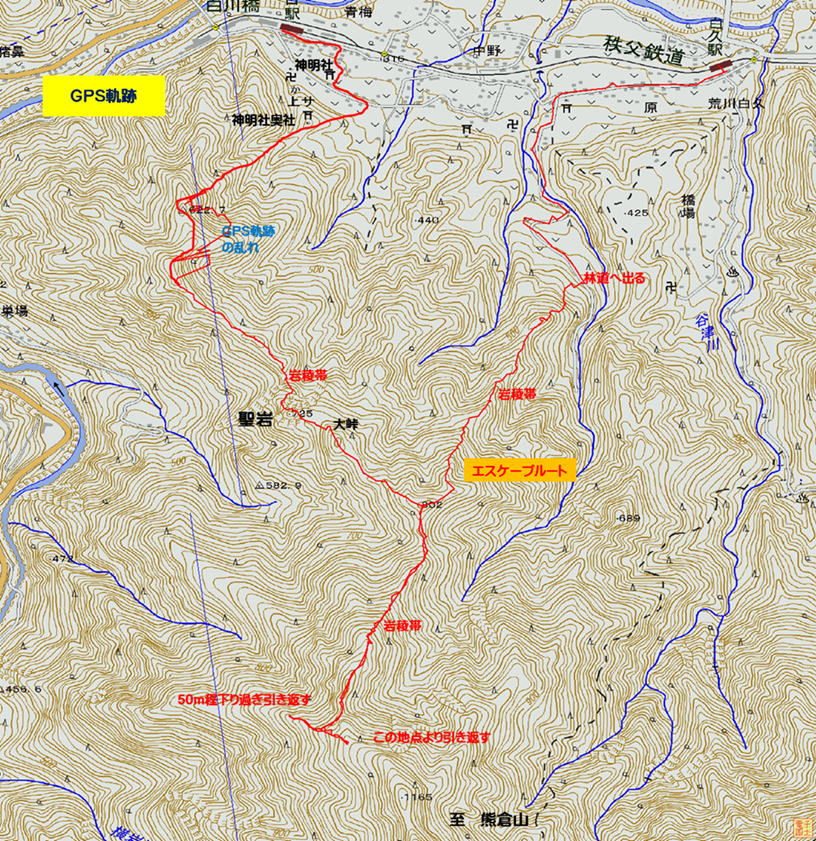

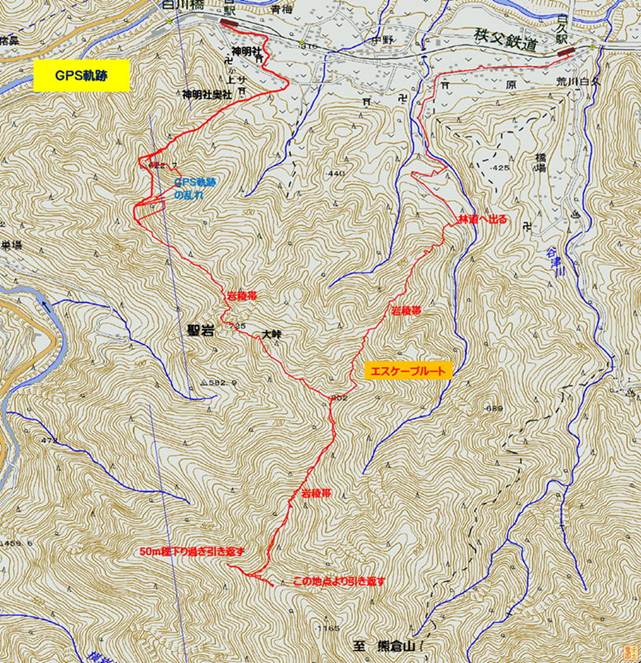

5:30池袋集合━━5:38の予定が人身事故の為6:08池袋(発)━8:13西武秩父━(徒歩)━秩父鉄道御花畑駅8:41─8:42三峰口駅出発し市街地はずれ神明社(8:21~8:42)ストレッチ━登山口を探し━神明社奥社9:10─しばらく踏み跡あるも稜線近くでは不明━9:58稜線610m付近10:07─10:21 675m地点━11:23聖岩を巻く11:35━11:38大峠━12:05 分岐802m地点(昼食)12:28━13:30引き返す1065m地点13:40─14:18帰路の尾根で道迷い━15:00分岐802m地点より北の尾根を下る(難路)━16:40林道━17:17秩父鉄道白久駅着17:39==御花畑駅 西武秩父駅より特急で池袋へ

|

電車の出発遅延は痛かった

秩父の岩稜帯での地図読み山行とアカヤシオの花を楽しみに計画しましたが、今年はアカヤシオどこでなく4月も終わりなる25日は漸く秩父地方は桜の見頃を過ぎたばかりで当て外れでした。

秩父鉄道三峰口標高320mからアップダウンの地図読み山行で標高1426mの熊倉山まで標高差1100mであなどれなく。往きは朝一番で電車に乗り継ぎ、帰路は心では城山付近からタクシー利用を考えての山行でした。全員が池袋駅に集まり出発の段になって人身事故で出発が遅れるの報にこれはスタートから熊倉山登頂が厳しい状況になったとの気持ちになりました。結局秩父鉄道三峰口には予定より35分遅れで到着.

近くの神明社でストレッチを行い、その後の取付き地点探しは目標の神明社奥社からの尾根へは予想したルート探しの苦労もなく取付き、そこから明瞭な踏み跡が稜線610mに向かって一直線でした。

|

しかし標高500mを過ぎると踏み跡もなくなり、林と岩の間を30分ほどよじ登って稜線に到着。明瞭な道が続いていました。ところどころカタクリの花が散見できましたが、今年の春は遅かったことをあらためて感じさせます。その後は3つほど小ピークをアップダウンしながら聖岩を目指します。 聖岩735mの大岸壁が見えますが全容は樹木に遮られて分かりません。岩稜帯をよじ登りますが皆さんベテランで危ないところはありません。更に大きな岩は真っ直ぐ登るのか左へ巻くのかわかりませんが偵察の結果、かすかに左の崖の上を巻く方法がありそうで、そこを慎重に通過する |

| 聖岩の大岸壁も大きく左へ巻きます |

聖岩を通過すると大峠と表示した小さな板と三峰口の表示の板切れがはってあり、どうやらエスケープルートとして使えるかもしれません。

通った道でも帰りの下りで道迷いをしました

下りは802m地点までもと来た道を帰るだけとたかをくくっていると、松平さんがおかしい、下りすぎているとの指摘、ぼんやり尾根を下っていた私も最初はわからず地図を見ると確かに帰る尾根が右手上方に見える。そしてなんと古いトラロープが2か所あり、間違っているのやら正しいのや

標高1060mの尾根上で途中断念の残念無念の記念撮影です |

更に小さなピークを越え802m地点に着くと先頭は真っ直ぐ進みそうですがいち早く松平さんが樹林の間の右手に赤テープを発見、角度を90度変えて右尾根を下るよう先頭に注意する。とりあえずこの802m地点で12時で昼食をとることにする。どうも朝の電車事故の遅れと予想をしていたが岩稜での尾根のアップダウンは時間がかかる。内心では引き返す結論を出していたが、もう少しこの聖尾根のルートを楽しむため先に進むことにする。ここからは朽ちたトラロープが何ヵ所あり、利用はできないが目印にはなります。13:30標高1060mの地点で時間切れで今日はここまでと、なんでもないところで記念撮影をして下ることにしました。 |

ら混乱している。ようやく間違えた原因がわかり50mほど登り返すと来るときに歩いたトラバース道が枯れ葉に埋もれてかすかに見え、正しいルートに復帰することができた。

| 松平さんここでもベテランぶり発揮した。あの古いトラロープがあることはこの尾根にも登山ルートがあった証明ですが、今は崩壊しているのか、石灰砕石場で閉鎖されているのか、もしかしたら通れるのか興味があるところです。 |

|

| 帰り道は落ち葉の中を急降下で下ります。古いロープは落ち葉に埋もれています。 |

エスケープルートも岩稜帯がところどころに現れ、時間を費やします |

時間は短かったけれど予想以上に長く感じたエスケープルート 昼食をとった802m地点に15:00に戻り、下山にはこの先の尾根の分岐を北へ進むか西に進むかの判断が必要だが、林道には遠回りだがやや緩やかな左の尾根を利用することにしました。分岐では左尾根方向に赤テープもあり、ここからは快調に尾根道を下る予定でしたが、時折現れる岩稜や細々とした踏み跡に時間を取られ、通常なら1時間程度で下りる標高差を1時間40分もかかり薄暗くなって来た林道に下り立ちました。 |

心配しているかも知れない遭対部長にメールをいれ、あとは秩父の色とりどりの花が咲き誇る里山を秩父鉄道白久駅へと散策を楽しみながらの帰路でした。この散策だけのウォーキングも良いだろうとの感慨です。さんかくてんのベテラン揃いで順調に歩を進めても山頂に立てなかったこのルートの手ごわさを感じました。この道標なきバリェーションルートは地味な雰囲気の山で今後もあまり人気が出そうもありませんが、それだけに複雑なルート判断が要求される山で地図読み力と体力の両方を要求される山でした。機会があれば別の尾根からルートを探しながら熊倉山に立ちたいと思います。(佐藤)